"Qualcosa non ha funzionato. Il suffragio universale, alla fine conquistato (dove prima, dove poi, in Italia dopo quasi tutti) ha più e più volte deluso chi lo aveva propugnato, ha mancato i previsti effetti. Le urne sono divenute lo strumento di legittimazione di equilibri, di ceti, di personale politico quasi immutabile, non importa quanto diversificato e come diviso al proprio interno. E se il vero potere fosse altrove? Di questo, caro lettore, vorremmo discorrere nelle pagine che seguono." Canfora instilla più di un dubbio sui travestimenti del potere: un dominio di pochi - anche quando sembra essere di uno solo - che però non sussiste se non sa creare consenso, restando, beninteso, a tutti gli effetti dominio.Luciano Canfora

Un libro che conclude un pensiero. L’idea di scrivere questo testo è stata per Luciano Canfora l’occasione di concludere un discorso iniziato con Vito Laterza, fondatore della casa editrice barese. L’editore, infatti, commissionò a Canfora un libro su Giulio Cesare. Di lì il tema del Cesarismo espresso nel libro “Giulio Cesare. Il dittatore democratico” (Laterza, 2000) ha sempre accompagnato Canfora nei suoi studi.

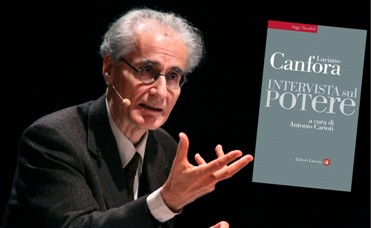

Luciano Canfora, nato a Bari, è ordinario di Filologia greca e latina presso l'Università di Bari. Laureatosi in Storia romana, ha svolto il perfezionamento in Filologia classica alla Scuola Normale di Pisa. Assistente di Storia Antica, poi di Letteratura Greca, ha insegnato anche Papirologia, Letteratura latina, Storia greca e romana. Fa parte del Comitato scientifico della "Society of Classical Tradition" di Boston e della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. Dirige la rivista Quaderni di Storia e la collana di testi "La città antica". Fa parte del comitato direttivo di Historia y critica (Santiago, Spagna), Journal of Classical Tradition (Boston), Limes (Roma). Ha studiato problemi di storia antica, letteratura greca e romana, storia della tradizione, storia degli studi classici, politica e cultura del XX secolo. Molti dei suoi libri sono stati tradotti in USA, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia, Olanda, Brasile, Spagna, Repubblica Ceca.

Del ‘potere’ si hanno essenzialmente due idee. La prima è che esso “stia, da qualche parte, remoto, invisibile, inattingibile, ma influentissimo”. La seconda è che sia “invece, incarnato dai quotidianamente visibili ed imperversanti ‘potenti’ (che ogni giorno ci ricordano, o forse ci rinfacciano, di averli eletti)”.

Sul potere e la sua essenza, le sue forme, le sue realizzazioni, ci si è interrogati fin dall’ antichità. In età moderna, Benjamin Costant, nel celebre discorso all’ Athénée Royal di Parigi (1819) sulla libertà dei moderni contrapposta a quella degli antichi, sottolinea che “la ricchezza è una forza [...] di gran lunga piu reale [del potere politico]“, e Marx dopo avere sentenziato “il potere politico dello Stato Moderno è soltanto un comitato che amministra gli affari della classe borghese nel suo complesso”, evidenzia, quasi a voler rispondere alla dichiarazione di Costant, la necessità di “interventi dispotici contro il diritto di proprietà”, per conquistare la “supremazia poltica”, strappando “alla borghesia tutto il capitale”. Per Costant e Marx il potere è insomma altrove. Ma, si chiede Luciano Canfora in questo nuovo libro, non sarà che le due sfere, potere visibile e remoto, in realtà si compenetrino? Trovando “il loro inveramento nella pervasiva corruzione della politica, sospinta gagliardamente sul terreno ‘affaristico’? Ma è poi fenomeno così nuovo?”. Da qui prende l’ abbrivio l’ esposizione di Canfora riguardo la fenomenologia del potere. Si comincia con l’ analizzare la figura del ‘capo’. Canfora cita Gramsci: “Ogni Stato è una dittatura. Ogni Stato non può non essere un governo costituito da un ristretto numero di uomini, che aloro volta si organizzano intorno a uno dotato di maggiore capacità e maggiore chiaroveggenza. Finché sarà necessario uno Stato, finché sarà storicamente necessario governare gli uomini, qualunque sia la classe dominante, si porrà il problema di avere dei capi, di avere un capo”. Sempre a Gramsci è affidata l’ analisi del “cesarismo”: “Il cesarismo esprime sempre la soluzione arbitrale, affidata ad una grande personalità, di una situazione caratterizzata da un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica”. Del “tiranno”, Canfora scrive che “non è mai unico reggitore, sta al centro di un sistema di potere e di consenso. Eliminare lui non significa necessariamente spezzare tale sitema, e talvolta significa rafforzarlo. Il fatto stesso che alcuni ‘tiranni’ organizzino contro sé medesimi finti attentati provocatori dovrebbe far riflettere”. E’ la volta quindi dell’ idea di “Forza”. Ogni Stato è fondato sulla forza. I sistemi parlamentari elettivi, puntualizza Canfora “detti (a prezzo di equivoci molesti) brachilogicamente ‘democratici’ mentre sono al più sistemi ‘misti’, si fondano su di una duplicità di piani. Essi anzi ne hanno un bisogno vitale. E’ una necessità fondamentale, per tali sitemi, la esteriorità o ‘macchina della politica’: perché la forza risiede altrove ma deve restare il più possibile retroscenica; e ciò riesce meglio soprattutto se la ‘macchina’ che è sulla scena mobilita al massimo l’ attenzione e le passioni. Nell’ altro teatro, quello meno visibile, e comunque sottratto a ogni controllo ‘democratico’ (intendiamo il potere economico), la forza è la pietra miliare. Nè si vede come potrebbe essere altrimenti”. Tutto il discorso di Canfora ha evidentemente delle chiare inferenze contemporanee, come quando cita Ugo Spirito: “logicamente e storicamente la maggioranza è sempre diretta, guidata, ispirata da minoranze più intelligenti e attive [...] non esiste il regime democratico, ma esistono tanti tipi di regimi democratici quanti sono i tipi di minoranze capaci di guidare le maggioranze”. Riguardo al potere della parola, del qual le minoranze si servono, Canfora scrive: “la parola pubblica è morta, sostituita da un potentissimo elettrodomestico. Chi lo possiede – per dirla con De Gasperi – vince le elezioni”. Infine è la volta delle “élite”. “[L' élite] per eccellenza – anche per l’ avallo e la legittimazione di cui è dotata – è quella parlamentare. Lì si assiste, nelle società attuali dove il meccanismo parlamentare, elettorale è consolidato, ad una curiosa contraddizione: da un lato il corpo elettorale disprezza la ‘casta’ parlamentare, dall’ altro continua con periodica cadenza a delegarle il potere attraverso il voto. La frustrazione che ne consegue è ben nota”. Canfora ci invita a dubitare delle idee con le quali il potere si autorappresenta e a vigilare sui retroscena che lo agitano e le figure che lo incarnano. In fondo, sembra dire Canfora, “democrazia rappresentativa” è una formula estremamente rivelatrice. La democrazia come rappresentazione (televisiva..), mascheramento di concreti interessi elitari, di piccoli gruppi, pronti a riciclarsi in nuove espressini politiche, se ve ne fossero. Declamava un realistico Benjamin Costant: “E’ la ricchezza che deve avere la meglio”.

Sul potere e la sua essenza, le sue forme, le sue realizzazioni, ci si è interrogati fin dall’ antichità. In età moderna, Benjamin Costant, nel celebre discorso all’ Athénée Royal di Parigi (1819) sulla libertà dei moderni contrapposta a quella degli antichi, sottolinea che “la ricchezza è una forza [...] di gran lunga piu reale [del potere politico]“, e Marx dopo avere sentenziato “il potere politico dello Stato Moderno è soltanto un comitato che amministra gli affari della classe borghese nel suo complesso”, evidenzia, quasi a voler rispondere alla dichiarazione di Costant, la necessità di “interventi dispotici contro il diritto di proprietà”, per conquistare la “supremazia poltica”, strappando “alla borghesia tutto il capitale”. Per Costant e Marx il potere è insomma altrove. Ma, si chiede Luciano Canfora in questo nuovo libro, non sarà che le due sfere, potere visibile e remoto, in realtà si compenetrino? Trovando “il loro inveramento nella pervasiva corruzione della politica, sospinta gagliardamente sul terreno ‘affaristico’? Ma è poi fenomeno così nuovo?”. Da qui prende l’ abbrivio l’ esposizione di Canfora riguardo la fenomenologia del potere. Si comincia con l’ analizzare la figura del ‘capo’. Canfora cita Gramsci: “Ogni Stato è una dittatura. Ogni Stato non può non essere un governo costituito da un ristretto numero di uomini, che aloro volta si organizzano intorno a uno dotato di maggiore capacità e maggiore chiaroveggenza. Finché sarà necessario uno Stato, finché sarà storicamente necessario governare gli uomini, qualunque sia la classe dominante, si porrà il problema di avere dei capi, di avere un capo”. Sempre a Gramsci è affidata l’ analisi del “cesarismo”: “Il cesarismo esprime sempre la soluzione arbitrale, affidata ad una grande personalità, di una situazione caratterizzata da un equilibrio di forze a prospettiva catastrofica”. Del “tiranno”, Canfora scrive che “non è mai unico reggitore, sta al centro di un sistema di potere e di consenso. Eliminare lui non significa necessariamente spezzare tale sitema, e talvolta significa rafforzarlo. Il fatto stesso che alcuni ‘tiranni’ organizzino contro sé medesimi finti attentati provocatori dovrebbe far riflettere”. E’ la volta quindi dell’ idea di “Forza”. Ogni Stato è fondato sulla forza. I sistemi parlamentari elettivi, puntualizza Canfora “detti (a prezzo di equivoci molesti) brachilogicamente ‘democratici’ mentre sono al più sistemi ‘misti’, si fondano su di una duplicità di piani. Essi anzi ne hanno un bisogno vitale. E’ una necessità fondamentale, per tali sitemi, la esteriorità o ‘macchina della politica’: perché la forza risiede altrove ma deve restare il più possibile retroscenica; e ciò riesce meglio soprattutto se la ‘macchina’ che è sulla scena mobilita al massimo l’ attenzione e le passioni. Nell’ altro teatro, quello meno visibile, e comunque sottratto a ogni controllo ‘democratico’ (intendiamo il potere economico), la forza è la pietra miliare. Nè si vede come potrebbe essere altrimenti”. Tutto il discorso di Canfora ha evidentemente delle chiare inferenze contemporanee, come quando cita Ugo Spirito: “logicamente e storicamente la maggioranza è sempre diretta, guidata, ispirata da minoranze più intelligenti e attive [...] non esiste il regime democratico, ma esistono tanti tipi di regimi democratici quanti sono i tipi di minoranze capaci di guidare le maggioranze”. Riguardo al potere della parola, del qual le minoranze si servono, Canfora scrive: “la parola pubblica è morta, sostituita da un potentissimo elettrodomestico. Chi lo possiede – per dirla con De Gasperi – vince le elezioni”. Infine è la volta delle “élite”. “[L' élite] per eccellenza – anche per l’ avallo e la legittimazione di cui è dotata – è quella parlamentare. Lì si assiste, nelle società attuali dove il meccanismo parlamentare, elettorale è consolidato, ad una curiosa contraddizione: da un lato il corpo elettorale disprezza la ‘casta’ parlamentare, dall’ altro continua con periodica cadenza a delegarle il potere attraverso il voto. La frustrazione che ne consegue è ben nota”. Canfora ci invita a dubitare delle idee con le quali il potere si autorappresenta e a vigilare sui retroscena che lo agitano e le figure che lo incarnano. In fondo, sembra dire Canfora, “democrazia rappresentativa” è una formula estremamente rivelatrice. La democrazia come rappresentazione (televisiva..), mascheramento di concreti interessi elitari, di piccoli gruppi, pronti a riciclarsi in nuove espressini politiche, se ve ne fossero. Declamava un realistico Benjamin Costant: “E’ la ricchezza che deve avere la meglio”.

Il linguaggio politico? Un classico

Intervista sul potere a Luciano Canfora

Guerra e politica, Oriente e Occidente, religione e potere, libertà e giustizia: sono alcuni dei temi che troveremo in questa Intervista sul potere curata da Antonio Carioti. Partendo dall’esperienza del mondo classico per giungere fino all’attuale crisi delle cosiddette democrazie, Luciano Canfora mette in campo la sua competenza di conoscitore dell’antichità nonché la sua passione di intellettuale alieno dai luoghi comuni del pensiero unico. I suoi giudizi non risparmiano neanche ciò che un tempo si chiamava la sinistra e che dalla caduta del comunismo a oggi sembra smarrita al rimorchio di un’inquietante degenerazione oligarchica.

D. [...] Vorrei introdurre il tema dei suoi studi antichistici e in particolare del suo lavoro su Tucidide, che è un analista raffinato dei fenomeni politici connessi a un grande conflitto. In che modo la sua attività scientifica si è intrecciata con le riflessioni sull’attualità?

R. A Bari il mio liceo aveva una bella biblioteca, con molti classici anche in edizioni importanti. Mi imbattei così prima in Tucidide e poi nelle Guerre civili di Appiano, altro libro per me capitale. Nel 1958 cominciai a leggere la storia della guerra del Peloponneso dal V libro, quello del dialogo tra gli Ateniesi e i Melii, e giunsi all’VIII, dove si parla del colpo di Stato avvenuto ad Atene nel 411 a.C. Qui Tucidide descrive come si suicida un regime democratico, votando in assemblea i provvedimenti che lo esautorano. Mentre mi davo con passione a queste letture, si svolgeva la crisi francese. Il Parlamento eletto nel 1956, in cui le sinistre (comunisti, socialisti e radicali) avevano la maggioranza, abdica di fronte agli sviluppi drammatici della guerra algerina. Il capo del governo socialista, Guy Mollet, si sposta a destra, alleandosi con i democristiani del Mrp. Poi diventa presidente del Consiglio il cattolico Pierre Pflimlin. Infine il presidente René Coty, nonostante Pflimlin, pur dopo il golpe di Algeri, avesse riottenuto la fiducia, accetta le sue dimissioni e designa come capo del governo il generale Charles de Gaulle, al quale l’Assemblea Nazionale conferisce poteri eccezionali. In sostanza è il suicidio della Quarta Repubblica francese. Ciò mi parve talmente inerente a quanto stavo leggendo da indurmi ad un tipo di indagine che trovo feconda, benché presenti gravi pericoli: il pensiero «analogico», che consiste nel riconoscere (quando si tratti di fenomeni politici) un nesso non velleitario fra dinamiche di epoche differenti che s’illuminano a vicenda.

D. Per questo nei suoi scritti si colgono spesso dei richiami reciproci tra il mondo antico e l’età contemporanea?

R. È un intreccio a mio avviso non fittizio, che ha dato un orientamento a molte mie ricerche. Mentre navigavo nel mare magnum del mondo antico, dalla tragedia all’epos, dalla storiografia all’oratoria, l’elemento politico è stato sempre il tessuto connettivo del mio lavoro. Può sembrare una lente deformante, ma io sono convinto che sia invece illuminante. La politicità delle letterature antiche è straripante, anche se di solito i classicisti si privano del piacere di capirlo. In realtà, anche quando si prospetta come lontana dalla sfera pubblica, quella antica è una letteratura intrisa di politica. Lo sono poeti come Orazio e Catullo, anche quando sembrano occuparsi d’altro. Ovidio non è solo il poeta degli innamorati: è l’autore politico dei Fasti, un’opera monumentale, e recupera nelle Metamorfosi le tematiche del De rerum natura, cioè di un personaggio scomodo come Lucrezio. Per non parlare dei costanti richiami tra diversi scrittori: la memorabile riflessione di Tucidide sul modo in cui le guerre civili alterano il linguaggio, deformando il significato delle parole, ritorna tale e quale, con le stesse espressioni, in Sallustio, nella Congiura di Catilina. Lo stesso Sallustio è uno degli autori che non smetto di interrogare. La sua prima monografia è un libro di battaglia. In apertura Sallustio dichiara di voler raccontare il complotto di Catilina sceleris novitate, cioè «per l’inaudita novità del crimine», il delitto di attentare ai consoli, i rappresentanti della Repubblica. Ed è evidente l’allusione alla seconda volta in cui ciò avvenne, all’omicidio di Cesare, il leader con cui Sallustio aveva collaborato prima di abbandonare la politica militante.

D. Insomma i classici sono in grado d’insegnarci parecchio, soprattutto quando parlano di politica.

R. In questo campo noi usiamo ancora i termini inventati dai Greci e dai Romani. Il linguaggio della politica è durevole, sfida i millenni: nel considerare i fenomeni politici mi sembra una premessa non depistante. Di qui l’idea che, facendo principalmente il mio mestiere di studioso del mondo antico, non sia una forzatura perlustrare al tempo stesso le vicende politiche di epoche a noi vicine, o comunque cruciali come il venticinquennio dal 1789 al 1815. A mio avviso i problemi posti allora sono quelli nei quali ci dibattiamo ancora.

D. Voler trarre insegnamento da avvenimenti lontani presuppone che la natura umana sia quasi immutabile, come riteneva Tucidide.

R. La continuità forte non riguarda tanto la «natura umana», ma piuttosto le dinamiche politiche, che sono inevitabilmente ripetitive. Quanto a Tucidide, egli è influenzato dalla distinzione sofistica tra physis (la natura autentica, durevole, immodificabile) e nomos (la legge, elemento convenzionale che può essere cambiato). Tuttavia egli non esclude che un mutamento della «natura» umana, sia pure in tempi molto lunghi, sia possibile. Quando spiega le ragioni del suo lavoro, afferma che «nei limiti in cui la natura umana è stabile», katà tò anthrópinon, gli eventi potranno riprodursi uguali o simili, e che perciò quanto lui racconta potrà fornire indicazioni utili. Insomma l’idea che la stessa physis possa essere investita dal mutamento non è estranea al suo pensiero. A parte questo, mi sembra innegabile che, per esempio, le tipologie dei sistemi politici siano tuttora quelle classificate non da Aristotele, ma già da Erodoto. Democrazia, oligarchia, tirannide: Machiavelli, Hobbes, Montesquieu si cimentano con quei medesimi concetti. E anche noi non inventiamo nulla quando parliamo di regimi «misti», nei quali cioè la democrazia è attenuata da fattori di carattere oligarchico.

D. Però la nostra è una democrazia rappresentativa, ben diversa da quella diretta assembleare che si esplicava nella polis greca.

R. Io mi riferisco soprattutto al linguaggio. Perché usiamo le parole dei Greci e dei Romani quando riflettiamo sulla politica? Perché nelle loro esperienze (peraltro assai diverse tra loro) c’è una duplicità di piani. Da una parte c’è l’empirica realtà della cosiddetta Città-Stato greca o dell’Italia romana. Ma dall’altra parte c’è un piano che oltrepassa la contingenza storica e dura nel tempo: la nozione di uguaglianza come «giustizia», la tipologia dei regimi, oltre, s’intende, alle parole della politica. Quando i classici definiscono quei fenomeni, fanno ricorso a concetti che ci sono ancora utili. D’altronde il meccanismo moderno della rappresentanza è legato non solo all’estensione geografica dei nuovi soggetti, gli Stati nazionali, ma anche all’abrogazione del caposaldo del mondo antico, la distinzione tra libero e schiavo. È chiaro che la società dei liberi è molto più ristretta rispetto all’insieme della popolazione e il conflitto politico al suo interno ha dimensioni più ridotte. Nondimeno, quando si eleggono i consoli a Roma nella tarda Repubblica, gli elettori vengono da tutta Italia. Quello è, almeno in parte, un sistema rappresentativo. Se il Senato è un organo cui si accede per cooptazione, non elettivo, i consoli e gli altri magistrati sono scelti dal popolo, con un meccanismo che presenta tutte le grandezze e le brutture delle procedure elettorali moderne. Non sempre l’antichità e la modernità sono incommensurabili. La Repubblica romana, dopo la guerra sociale (90-88 a.C.), è tutta l’Italia dal Po in giù, dotata della piena cittadinanza: siamo in presenza di un vero e proprio Stato, dalle dimensioni ragguardevoli, che elegge i suoi rappresentanti.

D. Ma le sue convinzioni sulla persistenza delle forme politiche come si conciliano con l’adesione al movimento comunista, che si proponeva di superare la distinzione tra governanti e governati, anzi di abolire lo Stato e creare l’uomo nuovo?

R. Per la verità, uno dei modelli cui ha guardato la rivoluzione novecentesca, di fronte alla crisi del parlamentarismo, è per l’appunto la democrazia diretta. Erodoto non fu creduto quando raccontò che il notabile persiano Otanes voleva introdurre la democrazia nel suo paese. Gli Ateniesi avevano pensato che fosse un’impresa impossibile, perché si trattava di un impero troppo vasto. Il modo di superare quella difficoltà ai bolscevichi parve essere l’attribuzione di poteri a un reticolo diffuso di consigli operai e contadini, i soviet. L’esperienza della democrazia consiliare, in nome della quale venne compiuta la rivoluzione d’Ottobre, si esaurì presto; resta il fatto che nacque come tentativo di adattare al tempo presente il sistema assembleare: come dire, la «democrazia diretta» dell’antica Atene. Qui vorrei ricordare Arthur Rosenberg. Egli era stato inizialmente un fervente monarchico e aveva attivamente partecipato alla propaganda bellica della Germania guglielmina nel corso del primo conflitto mondiale, poi divenne un socialdemocratico di sinistra e quindi aderì al Partito comunista tedesco (Kpd). Durante tale sua evoluzione, scrisse un libro intitolato Democrazia e lotta di classe nell’antichità. Qui Rosenberg dà rilievo a un concetto interessante: il modello dell’antica Atene – suggerisce – in cui le classi abbienti sono premute dalla massa popolare, nell’assemblea e soprattutto nei tribunali, perché la ricchezza venga utilizzata socialmente, ma non requisita, è la forma in cui realizzare nel tempo nostro un socialismo che non sia direttamente espropriatore, ma redistributivo. È un’analogia efficace, che vede i ricchi come «la mucca da mungere», non da sopprimere. Attingere a quell’esperienza remota, così incisiva su tanti versanti, non è in contraddizione con la ricerca compiuta nel Novecento per rinnovare profondamente la società in senso egualitario.

D. Lei crede quindi che si possa guardare ai classici anche come ispiratori delle ideologie più radicali?

R. Il passaggio fondamentale rimane sempre il venticinquennio inaugurato dalla rivoluzione francese, che crea l’idea dell’«uomo nuovo», ma partendo dalle repubbliche antiche. I giacobini facevano molta confusione, usavano Plutarco e Tito Livio come una sorta di Bibbia su cui giurare. Ma nella temperie infuocata della rivoluzione i classici hanno un ruolo centrale, soprattutto viene da lì l’unico linguaggio di cui essi dispongono. A loro volta i bolscevichi avrebbero tratto gran parte del loro lessico dall’esperienza francese, accusandosi reciprocamente di essere bonapartisti o termidoriani, ma nel 1789 quei termini non esistevano ancora. Ecco perché ritengo che trarre ispirazione da alcuni segmenti dell’esperienza antica per giungere a una visione politica avanzata non sia una forzatura arbitraria. Naturalmente i percorsi intellettuali e pratici delle persone possono essere del più vario tipo. Si può giungere a posizioni rivoluzionarie anche da un’esperienza di natura religiosa, perché no?

D. [...] Vorrei introdurre il tema dei suoi studi antichistici e in particolare del suo lavoro su Tucidide, che è un analista raffinato dei fenomeni politici connessi a un grande conflitto. In che modo la sua attività scientifica si è intrecciata con le riflessioni sull’attualità?

R. A Bari il mio liceo aveva una bella biblioteca, con molti classici anche in edizioni importanti. Mi imbattei così prima in Tucidide e poi nelle Guerre civili di Appiano, altro libro per me capitale. Nel 1958 cominciai a leggere la storia della guerra del Peloponneso dal V libro, quello del dialogo tra gli Ateniesi e i Melii, e giunsi all’VIII, dove si parla del colpo di Stato avvenuto ad Atene nel 411 a.C. Qui Tucidide descrive come si suicida un regime democratico, votando in assemblea i provvedimenti che lo esautorano. Mentre mi davo con passione a queste letture, si svolgeva la crisi francese. Il Parlamento eletto nel 1956, in cui le sinistre (comunisti, socialisti e radicali) avevano la maggioranza, abdica di fronte agli sviluppi drammatici della guerra algerina. Il capo del governo socialista, Guy Mollet, si sposta a destra, alleandosi con i democristiani del Mrp. Poi diventa presidente del Consiglio il cattolico Pierre Pflimlin. Infine il presidente René Coty, nonostante Pflimlin, pur dopo il golpe di Algeri, avesse riottenuto la fiducia, accetta le sue dimissioni e designa come capo del governo il generale Charles de Gaulle, al quale l’Assemblea Nazionale conferisce poteri eccezionali. In sostanza è il suicidio della Quarta Repubblica francese. Ciò mi parve talmente inerente a quanto stavo leggendo da indurmi ad un tipo di indagine che trovo feconda, benché presenti gravi pericoli: il pensiero «analogico», che consiste nel riconoscere (quando si tratti di fenomeni politici) un nesso non velleitario fra dinamiche di epoche differenti che s’illuminano a vicenda.

D. Per questo nei suoi scritti si colgono spesso dei richiami reciproci tra il mondo antico e l’età contemporanea?

R. È un intreccio a mio avviso non fittizio, che ha dato un orientamento a molte mie ricerche. Mentre navigavo nel mare magnum del mondo antico, dalla tragedia all’epos, dalla storiografia all’oratoria, l’elemento politico è stato sempre il tessuto connettivo del mio lavoro. Può sembrare una lente deformante, ma io sono convinto che sia invece illuminante. La politicità delle letterature antiche è straripante, anche se di solito i classicisti si privano del piacere di capirlo. In realtà, anche quando si prospetta come lontana dalla sfera pubblica, quella antica è una letteratura intrisa di politica. Lo sono poeti come Orazio e Catullo, anche quando sembrano occuparsi d’altro. Ovidio non è solo il poeta degli innamorati: è l’autore politico dei Fasti, un’opera monumentale, e recupera nelle Metamorfosi le tematiche del De rerum natura, cioè di un personaggio scomodo come Lucrezio. Per non parlare dei costanti richiami tra diversi scrittori: la memorabile riflessione di Tucidide sul modo in cui le guerre civili alterano il linguaggio, deformando il significato delle parole, ritorna tale e quale, con le stesse espressioni, in Sallustio, nella Congiura di Catilina. Lo stesso Sallustio è uno degli autori che non smetto di interrogare. La sua prima monografia è un libro di battaglia. In apertura Sallustio dichiara di voler raccontare il complotto di Catilina sceleris novitate, cioè «per l’inaudita novità del crimine», il delitto di attentare ai consoli, i rappresentanti della Repubblica. Ed è evidente l’allusione alla seconda volta in cui ciò avvenne, all’omicidio di Cesare, il leader con cui Sallustio aveva collaborato prima di abbandonare la politica militante.

D. Insomma i classici sono in grado d’insegnarci parecchio, soprattutto quando parlano di politica.

R. In questo campo noi usiamo ancora i termini inventati dai Greci e dai Romani. Il linguaggio della politica è durevole, sfida i millenni: nel considerare i fenomeni politici mi sembra una premessa non depistante. Di qui l’idea che, facendo principalmente il mio mestiere di studioso del mondo antico, non sia una forzatura perlustrare al tempo stesso le vicende politiche di epoche a noi vicine, o comunque cruciali come il venticinquennio dal 1789 al 1815. A mio avviso i problemi posti allora sono quelli nei quali ci dibattiamo ancora.

D. Voler trarre insegnamento da avvenimenti lontani presuppone che la natura umana sia quasi immutabile, come riteneva Tucidide.

R. La continuità forte non riguarda tanto la «natura umana», ma piuttosto le dinamiche politiche, che sono inevitabilmente ripetitive. Quanto a Tucidide, egli è influenzato dalla distinzione sofistica tra physis (la natura autentica, durevole, immodificabile) e nomos (la legge, elemento convenzionale che può essere cambiato). Tuttavia egli non esclude che un mutamento della «natura» umana, sia pure in tempi molto lunghi, sia possibile. Quando spiega le ragioni del suo lavoro, afferma che «nei limiti in cui la natura umana è stabile», katà tò anthrópinon, gli eventi potranno riprodursi uguali o simili, e che perciò quanto lui racconta potrà fornire indicazioni utili. Insomma l’idea che la stessa physis possa essere investita dal mutamento non è estranea al suo pensiero. A parte questo, mi sembra innegabile che, per esempio, le tipologie dei sistemi politici siano tuttora quelle classificate non da Aristotele, ma già da Erodoto. Democrazia, oligarchia, tirannide: Machiavelli, Hobbes, Montesquieu si cimentano con quei medesimi concetti. E anche noi non inventiamo nulla quando parliamo di regimi «misti», nei quali cioè la democrazia è attenuata da fattori di carattere oligarchico.

D. Però la nostra è una democrazia rappresentativa, ben diversa da quella diretta assembleare che si esplicava nella polis greca.

R. Io mi riferisco soprattutto al linguaggio. Perché usiamo le parole dei Greci e dei Romani quando riflettiamo sulla politica? Perché nelle loro esperienze (peraltro assai diverse tra loro) c’è una duplicità di piani. Da una parte c’è l’empirica realtà della cosiddetta Città-Stato greca o dell’Italia romana. Ma dall’altra parte c’è un piano che oltrepassa la contingenza storica e dura nel tempo: la nozione di uguaglianza come «giustizia», la tipologia dei regimi, oltre, s’intende, alle parole della politica. Quando i classici definiscono quei fenomeni, fanno ricorso a concetti che ci sono ancora utili. D’altronde il meccanismo moderno della rappresentanza è legato non solo all’estensione geografica dei nuovi soggetti, gli Stati nazionali, ma anche all’abrogazione del caposaldo del mondo antico, la distinzione tra libero e schiavo. È chiaro che la società dei liberi è molto più ristretta rispetto all’insieme della popolazione e il conflitto politico al suo interno ha dimensioni più ridotte. Nondimeno, quando si eleggono i consoli a Roma nella tarda Repubblica, gli elettori vengono da tutta Italia. Quello è, almeno in parte, un sistema rappresentativo. Se il Senato è un organo cui si accede per cooptazione, non elettivo, i consoli e gli altri magistrati sono scelti dal popolo, con un meccanismo che presenta tutte le grandezze e le brutture delle procedure elettorali moderne. Non sempre l’antichità e la modernità sono incommensurabili. La Repubblica romana, dopo la guerra sociale (90-88 a.C.), è tutta l’Italia dal Po in giù, dotata della piena cittadinanza: siamo in presenza di un vero e proprio Stato, dalle dimensioni ragguardevoli, che elegge i suoi rappresentanti.

D. Ma le sue convinzioni sulla persistenza delle forme politiche come si conciliano con l’adesione al movimento comunista, che si proponeva di superare la distinzione tra governanti e governati, anzi di abolire lo Stato e creare l’uomo nuovo?

R. Per la verità, uno dei modelli cui ha guardato la rivoluzione novecentesca, di fronte alla crisi del parlamentarismo, è per l’appunto la democrazia diretta. Erodoto non fu creduto quando raccontò che il notabile persiano Otanes voleva introdurre la democrazia nel suo paese. Gli Ateniesi avevano pensato che fosse un’impresa impossibile, perché si trattava di un impero troppo vasto. Il modo di superare quella difficoltà ai bolscevichi parve essere l’attribuzione di poteri a un reticolo diffuso di consigli operai e contadini, i soviet. L’esperienza della democrazia consiliare, in nome della quale venne compiuta la rivoluzione d’Ottobre, si esaurì presto; resta il fatto che nacque come tentativo di adattare al tempo presente il sistema assembleare: come dire, la «democrazia diretta» dell’antica Atene. Qui vorrei ricordare Arthur Rosenberg. Egli era stato inizialmente un fervente monarchico e aveva attivamente partecipato alla propaganda bellica della Germania guglielmina nel corso del primo conflitto mondiale, poi divenne un socialdemocratico di sinistra e quindi aderì al Partito comunista tedesco (Kpd). Durante tale sua evoluzione, scrisse un libro intitolato Democrazia e lotta di classe nell’antichità. Qui Rosenberg dà rilievo a un concetto interessante: il modello dell’antica Atene – suggerisce – in cui le classi abbienti sono premute dalla massa popolare, nell’assemblea e soprattutto nei tribunali, perché la ricchezza venga utilizzata socialmente, ma non requisita, è la forma in cui realizzare nel tempo nostro un socialismo che non sia direttamente espropriatore, ma redistributivo. È un’analogia efficace, che vede i ricchi come «la mucca da mungere», non da sopprimere. Attingere a quell’esperienza remota, così incisiva su tanti versanti, non è in contraddizione con la ricerca compiuta nel Novecento per rinnovare profondamente la società in senso egualitario.

D. Lei crede quindi che si possa guardare ai classici anche come ispiratori delle ideologie più radicali?

R. Il passaggio fondamentale rimane sempre il venticinquennio inaugurato dalla rivoluzione francese, che crea l’idea dell’«uomo nuovo», ma partendo dalle repubbliche antiche. I giacobini facevano molta confusione, usavano Plutarco e Tito Livio come una sorta di Bibbia su cui giurare. Ma nella temperie infuocata della rivoluzione i classici hanno un ruolo centrale, soprattutto viene da lì l’unico linguaggio di cui essi dispongono. A loro volta i bolscevichi avrebbero tratto gran parte del loro lessico dall’esperienza francese, accusandosi reciprocamente di essere bonapartisti o termidoriani, ma nel 1789 quei termini non esistevano ancora. Ecco perché ritengo che trarre ispirazione da alcuni segmenti dell’esperienza antica per giungere a una visione politica avanzata non sia una forzatura arbitraria. Naturalmente i percorsi intellettuali e pratici delle persone possono essere del più vario tipo. Si può giungere a posizioni rivoluzionarie anche da un’esperienza di natura religiosa, perché no? Luciano Canfora, Intervista sul potere. A cura di Antonio Carioti

Luciano Canfora, Intervista sul potere. A cura di Antonio Carioti

Intervista sul potere a Luciano Canfora

D. [...] Vorrei introdurre il tema dei suoi studi antichistici e in particolare del suo lavoro su Tucidide, che è un analista raffinato dei fenomeni politici connessi a un grande conflitto. In che modo la sua attività scientifica si è intrecciata con le riflessioni sull’attualità?

D. [...] Vorrei introdurre il tema dei suoi studi antichistici e in particolare del suo lavoro su Tucidide, che è un analista raffinato dei fenomeni politici connessi a un grande conflitto. In che modo la sua attività scientifica si è intrecciata con le riflessioni sull’attualità?

Nessun commento:

Posta un commento